Du mouvement skin à la lutte contre la haine

Comment êtes-vous devenu un militant d'extrême-droite?

«J'avais 14 ans, j'étais un adolescent tout ce qu'il y a de plus normal. Je vivais dans la banlieue de Chicago. Mes parents, qui avaient émigré aux États-Unis quelques années plus tôt, travaillaient très dur pour s'en sortir, sept jours sur sept, 14 heures par jour. Comme beaucoup d'adolescents, j'avais peu confiance en moi. Et malgré des parents aimants, je me sentais un peu abandonné. Un jour, je fumais un joint dans une rue. Un type est venu, me l'a pris du bec. Il m'a dit ‘ça, c'est le truc des juifs et des communistes pour te contrôler'. Je ne savais pas ce qu'étaient un juif ou un communiste. Ce que je savais, c'est que je ne voulais pas être contrôlé.»

Qu'avait cette personne pour vous convaincre?

«J'étais un jeune garçon vulnérable, je me sentais impuissant. Lui, à l'inverse, avait du charisme et était respecté. Il était le gars que je voulais être. Il m'a introduit dans son groupe. Tout le monde était plus âgé que moi, mais j'étais accepté et traité comme un égal. C'était très important pour moi. Pour la première fois de ma vie, je me sentais puissant.»

Il n'était donc pas question d'idéologie?

«Au début, le seul message était un message d'amour et de fierté. Cela a vite changé. Il s'agissait alors de détruire son ennemi. J'ai eu des doutes. Mais je ne voulais pas quitter cette nouvelle famille.»

Comment avez-vous gravi les échelons du groupe?

«Ce gars qui m'avait recruté a fini par se retrouver en prison, avec toute une partie de la bande. Ils avaient frappé une fille presque jusqu'à la mort, et peint une croix gammée dans son appartement, avec son sang. Heureusement, j'étais trop jeune pour participer à ce raid. Mais j'avais 16 ans, et j'étais l'un des plus âgés en liberté. Tout le monde s'est tourné vers moi, et m'a demandé: ‘et maintenant, qu'est-ce qu'on fait?'»

Vous avez pris les choses en main…

«J'étais assez entrepreneur, comme mes parents. On a commencé à recruter de nouvelles têtes. Je me suis rendu compte que la musique était un puissant outil pour créer des liens. J'ai donc créé le premier groupe de suprématistes blancs. On chantait le ‘white power', et plein de gens adoraient. Ils ne venaient pas tant pour l'idéologie que pour la camaraderie. J'étais de plus en plus reconnu, je participais à des concerts en Europe, notamment en Allemagne…»

Comment sont apparus les premiers doutes?

«Vers 19 ans, j'ai commencé à me poser des questions. J'étais devenu suffisamment important pour avoir une vision assez générale. Mais une chose me gênait: je réalisais que tout était dirigé par des personnes égoïstes, avides de pouvoir et d'argent plus que fidèles à leurs idées. Dans le même temps, mon premier enfant est né. Jusqu'ici, ma vie n'avait été faite que de haine. Et là, d'un coup, il avait de l'amour. Ça a été une claque.»

Quitter le groupe a-t-il été facile?

«Ça s'est fait progressivement. J'ai ouvert un magasin de musique. Avec le recul, je pense que c'était une couverture pour m'éloigner progressivement. Comme il fallait bien faire tourner les affaires, je vendais aussi du heavy metal, du punk… Cela m'a fait rencontrer d'autres personnes. Petit à petit, on s'est mis à discuter. J'ai réalisé qu'ils aimaient leurs enfants comme j'aimais le mien, qu'ils souffraient de perdre un proche du cancer comme je souffrais… J'ai compris que je m'étais enfermé dans une bulle où je m'interdisais de comprendre l'autre. Mais en rencontrant ces gens différents de moi, je ne pouvais plus les haïr.»

Ça a été un choc?

«C'était surtout un soulagement. J'avais des doutes depuis longtemps, et cela répondait à mes interrogations. J'ai arrêté de vendre de la musique nazie, et le magasin a fini par couler. Quitter ce monde de haine a été très dur. J'avais abandonné les miens pour y entrer, et maintenant je perdais ceux qui étaient devenus ma nouvelle famille. Je suis tombé en dépression.»

Vous avez longtemps caché votre passé. Aujourd'hui, vous en parlez. Pourquoi ce changement?

«Grâce à une amie, j'ai trouvé un job. Le premier jour, on m'a envoyé installer un ordinateur dans mon ancienne école, d'où j'avais été viré pour avoir frappé un agent de sécurité noir. Appelez ça le destin, le karma… Comme vous voulez! Toujours est-il que je rentre dans cette école, et là, je retombe sur ce mec! Je me suis mis à trembler, je me voyais déjà viré de mon nouveau boulot avant même d'avoir commencé, à cause de mon passé. Mais le garde ne m'a pas reconnu. À la fin de la journée, je l'ai tout de même suivi jusqu'au parking. Je l'ai interpellé quand il montait dans sa voiture. Il a levé les poings, prêts à se battre… On a longuement parlé, je lui ai demandé pardon. Il m'a pris dans ses bras. Et il m'a demandé de raconter mon histoire: si j'avais pu changer, tout le monde le pouvait.»

Vous êtes désormais investi dans une organisation de déradicalisation. Comment agissez-vous?

«Nous travaillons surtout autour du risque de radicalisation d'extrême droite (voir ci-dessous), même s'il y a de nombreuses similitudes entre ceux qui rejoignent un mouvement nazi et ceux qui partent pour la Syrie. Pour lutter contre ce phénomène, il faut d'abord en comprendre les motifs. Qu'ils rejoignent les suprématistes blancs ou qu'ils partent en Syrie, tous cherchent à combler un vide, un sentiment d'impuissance. À chaque fois, il s'agit de blâmer quelqu'un d'autre pour ses problèmes. On parle, et très vite, sans s'en rendre compte, ils nous expliquent quels sont les manques qui les ont menés à cette situation. On peut alors les aider, en comblant ces manques. Beaucoup ont simplement besoin de compassion.»

C'est un travail de longue haleine…

«Nous avons un petit groupe privé sur Facebook, qui nous permet de garder le contact. Quand on quitte un gang, on a besoin de rejoindre un autre gang. Je veux qu'on soit ce nouveau gang.»

Qu'avez-vous fait de vos tatouages nazis ?

«Je les ai effacés ou recouverts. J'en ai gardé un seul. Il représente des symboles nordiques (dans la mythologie d'extrême droite, les vikings représentent les grands guerriers de la 'race blanche', ndlr). Ce n'est pas trop connu, donc pas trop offensant. J'étais parti pour l'effacer. Et puis un jour, dans la rue, un type l'a vu. Il est venu me voir, me disant ‘Hé mec beau tatouage, white power !'. Je l'ai regardé. Je lui ai dit : ‘viens par la, toi, il faut qu'on parle'. »

Lire aussi : Les prisons, nid à jihadiste

«On devient extrémiste pour combler un vide»

«On sous-estime le risque que représente la violence d'extrême-droite.» Celui qui dit cela sait de quoi il parle. Christian Picciolini a été, pendant plusieurs années, l'un des skinheads racistes américains les plus en vue.

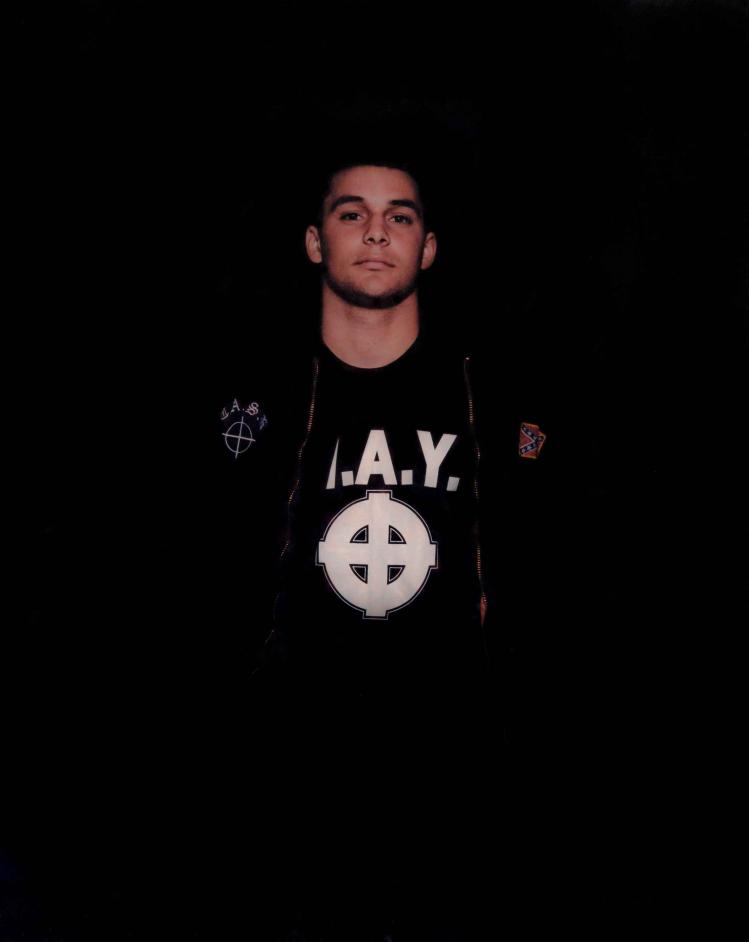

Christian Picciolini a 43 ans. Des cheveux sombres taillés courts, des bras qui ont dû soulever des haltères pendant des années, et de larges tatouages à peine dissimulés par les manches d'un tee-shirt. Au début des années 90, il était le chanteur d'un groupe de rock phare de la scène néo-nazie. Une époque révolue, comme le rappelle son sourire chaleureux. Il dirige désormais une organisation qui œuvre à la déradicalisation, Life after hate.

Alors que l'on parle beaucoup du risque jihadiste, il met en garde contre le danger que représente l'extrême-droite. «On ne voit pas tant de skinheads que cela dans la rue. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins de haine», pointe l'ancien militant raciste. Il s'inquiète particulièrement de l'acceptation des idées haineuses par la société. «Ceux qui portent la parole raciste ne sont plus des crânes rasés que l'on identifie bien. Ils portent le costume-cravate, se présentent comme des gens respectables. Mais ne vous trompez pas: ils disent exactement ce que je disais il y a 20 ans», dénonce-t-il. «Il y a quelques semaines, j'ai assisté à un meeting de Donald Trump aux États-Unis. J'ai entendu des propos d'une violence inouïe, j'étais choqué d'entendre cela.» Celui qui posait le bras droit levé bien haut devant le camp de concentration de Dachau en a pourtant entendu d'autres. «À mon époque, nous étions quelques milliers de militants. Aujourd'hui, c'est une personne sur deux dans certains pays. Les propos haineux sont devenus ‘mainstream'. Aux États-Unis et en Europe, des politiques légitimisent ces propos. C'est effrayant.»

La haine n'est pourtant pas inscrite dans les gènes. «On tombe dans l'extrémisme pour combler un vide dans son quotidien», analyse-t-il. «Les personnes qui joignent l'EI et les mouvements d'extrêmes droites ont un point commun: elles veulent toutes blâmer quelqu'un d'autre pour leurs problèmes.» Si lui a réussi à quitter ce monde de haine, Christian Picciolini sait pourtant que le chemin n'est pas simple. «Cela veut dire abandonner un groupe soudé, qui comble le vide qui pose problème dans nos vies. C'est très dur.» Dans son cas, cela lui a coûté une dépression de cinq ans. «Quand on quitte un gang, on a besoin de rejoindre un autre gang. Avec l'organisation Life after hate, nous tentons d'être ce nouveau gang. Un gang qui représente quelque chose de positif.»